夏の早朝覚醒はなぜ起きるのか漢方解説

夏は冬と比べて平均的に睡眠時間が短い

「夏になると朝方にどうしても目が覚めてしまうのですが、これも不眠症なのでしょうか?」漢方相談をしているとそんなお話をされる方も多いです。

しかし、これは「不眠症」ということではなく自然な現象と言えます。一般的に夏は冬と比べると睡眠時間は短くなる傾向があり、その時間はおよそ40分と言われています。そのため、就寝時間が同じであった場合、例えば23時に就寝して6時に起床する人であれば、夏になると5時過ぎには目が覚めてしまうため、「5時に目が覚めてしまった。不眠かもしれない。」と感じるのでしょう。

冬になると睡眠時間は長くなり、夏になると睡眠時間が短くなることは漢方における陰陽学説でも説明がつきます。

漢方において夏は陽の季節、活動の時間が長くなる

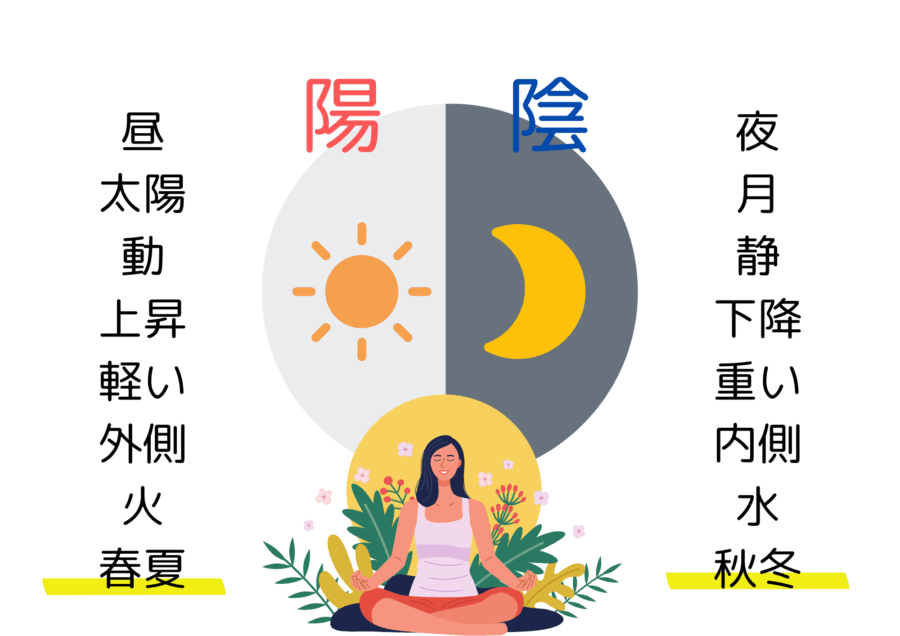

漢方の世界には陰陽学説という考え方があります。陰陽学説とは自然界にあるすべてのものは「陰」と「陽」に分けられる、という考え方です。陰と陽は互いにバランスを取りながら、また相互に作用しながら存在しています。

具体例を挙げるとわかりやすいでしょう。

陰陽学説では秋冬は陰の季節であり、重い・暗い・下降・内向・月・静・水の特徴があります。つまり秋冬は暗い時間が長く、精神活動が内向し落ち着き、静寂の時間となることを意味するため、睡眠に向いている季節と言えます。

一方で春夏は陽の季節であり、軽い・明るい・上昇・外向・太陽・動・火の特徴があります。つまり春夏は明るい時間が長く、精神活動は外向きに活発化し、躍動の時間となることを意味するため、活動に向いている季節と言えます。

春夏になるとワクワクしたり、遊びに行きたくなったり、気持ちが大胆になったり、行動的になるのも「陽の特性」によるものと言えます。

夏は冬よりも日の出の時間が早くなり、気温も上昇するため、早起きしてしまうわけです。特に、就寝時間が冬と夏で同じ人は、覚醒時間が早くなる分、寝不足傾向になるといえます。

夏の睡眠不足は夏バテ、そして話題の秋バテへ…

7月後半から8月にもなると、朝5時には太陽が燦燦と輝き、鳥やセミの大合唱が聞こえてきて、目覚まし時計よりも早く自然と目が覚めてしまう人も増えてくるでしょう。

気を付けなくてはならないのは、この時期に就寝時間が23時の人が、夏の陽の影響で5時に起床したとすると睡眠時間が6時間程度になることです。6時間程度の睡眠では、心と体の疲労が取れにくくなり夏バテの原因となります。

睡眠時間と疲労に関する実験では、睡眠時間が慢性的に6時間になると8時間と比較して疲労を感じるまでの時間が10~30%短くなる、というデータもあり、夏バテリスクが高まります。また集中力を測る実験では「10日間6時間睡眠だと徹夜時と同程度の結果になった」というものもあり、夏休みのロングドライブによる交通事故にもつながりかねません。

さらに近年注目を浴びているのが、「秋バテ」です。秋バテとは夏の終わりから秋にかけて起きる疲労感や鬱などの不調です。

この時期は季節の変わり目で、寒暖差や気圧の変化が大きく自律神経が揺さぶられやすくなります。ただでさえ「なんとなく調子が悪い時期」なのですが、そこに夏の疲労が重なることで自分ではどうにもできないほどの不調に陥ることがあります。

夏の睡眠不足は夏だけの問題ではなく、秋そして冬へと持ち越されてしまうのです。

夏は早寝の習慣を

この時期に大切な事は、早寝をすることです。朝の起床時間が早くなるのであれば、就寝時間を少し前倒しして睡眠時間を確保することが大切になります。冬場に23時就寝・6時起床の人であれば、22時30分就寝・5時30分起床などとすると睡眠不足を回避できるでしょう。

熟睡するためには寝室の環境も重要です。寝室を「陰の状態」にするために、遮光カーテンで光を遮断し、空調で寝室の温度をしっかりと下げましょう。また、寝る前のスマホ・IPADはメラトニンの分泌を下げて入眠困難や眠質低下を招きます。21時以降は見ないようにし、寝室にスマホを持ち込まないようにしましょう。

まとめ

夏の早朝覚醒は動物本来が持っている自然なリズムです。それに逆らうことなく、十分な睡眠時間を確保するためには早寝がとても大切になってきます。夏バテ・秋バテを防ぐ意味でも就寝時間を意識的に早めてみるとよいでしょう。